キャンパスブログ

家政学部管理栄養士専攻は

3年次より「キャリア教育」の充実を図っており、

〇臨床栄養

〇福祉栄養

〇食品・メニュー開発

〇地域栄養・食育政策

より学生が目指す分野を選択し、専門知識や技能を実践活動を通して高めています。

今回、ご紹介するのは『福祉栄養』の様子です。

授業講師として、

岡崎市民病院 リハビリテーション室 長尾恭史 様

にお越しいただき、

『嚥下(えんげ)リハビリの実践」をテーマに授業を行っていただきました。

長尾様:「総務省2017「人口動態統計」によると、

『2000年は交通死亡事故が12857件 食物誤嚥による窒息死3985件、2016年は交通死亡事故が5278件 食物誤嚥による窒息死4870件』

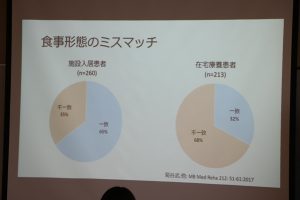

と、交通事故は社会全体が改善した結果、減少しているが食物誤飲は増加している。岡崎市民病院では、多職種連携して、対策を図っている」と。

具体的に「嚥下障害」について、映像を見ながら解説していただきました。

また、『嚥下障害」とはどんな状態なのかを、

ゼリーやせんべい、クッキー、お茶などを教員や学生同士で食べる体験を。

対策として、

〇食事にはとろみをつけて提供。 ※適切なとろみが重要。

〇体力・筋力の低下も嚥下につながるため、体幹や握力の強化など。

〇長い月日の支援が必要なので支援者への指導。

〇多職種(医師、看護、管理栄養士、委託給食会社)の連携。

など、学びました。

現場の生の声を聴くことができた授業でした。