キャンパスブログ

管理栄養学科では、実験系の授業が多く行われています。

今回紹介する「基礎栄養学実験」(←シラバスはコチラ)は、「基礎栄養学Ⅰ」「基礎栄養学Ⅱ」の授業で得た知識を活かし、様々な実験によって5大栄養素の性質や体内における代謝について理解を深めます。

取材した日は2年生の学生が「タンパク質の濃度を測定する」実験を行いました。

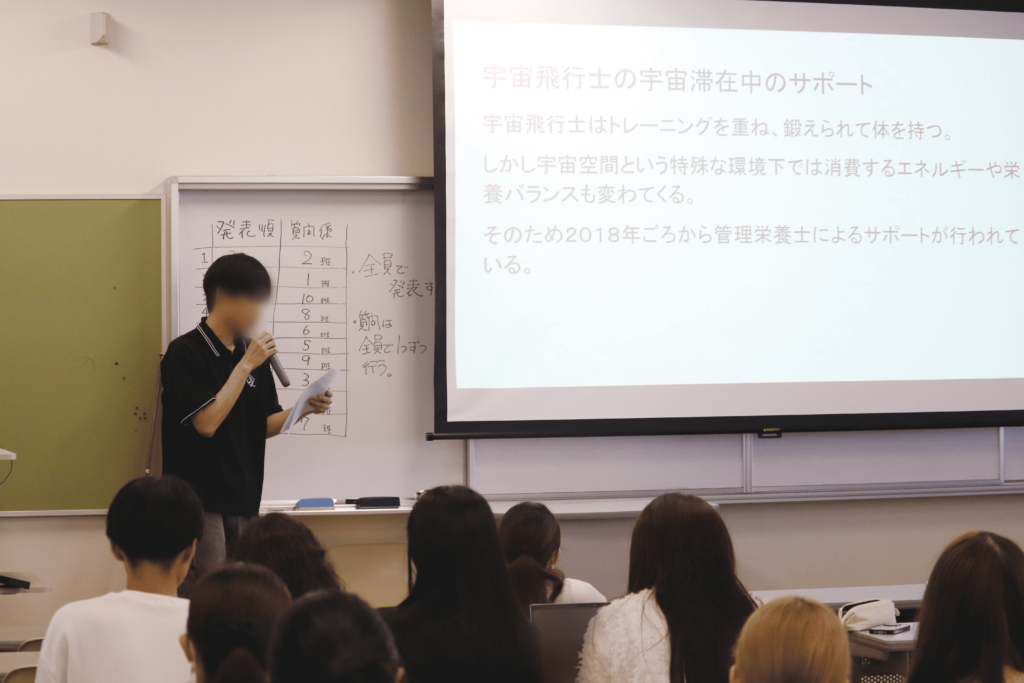

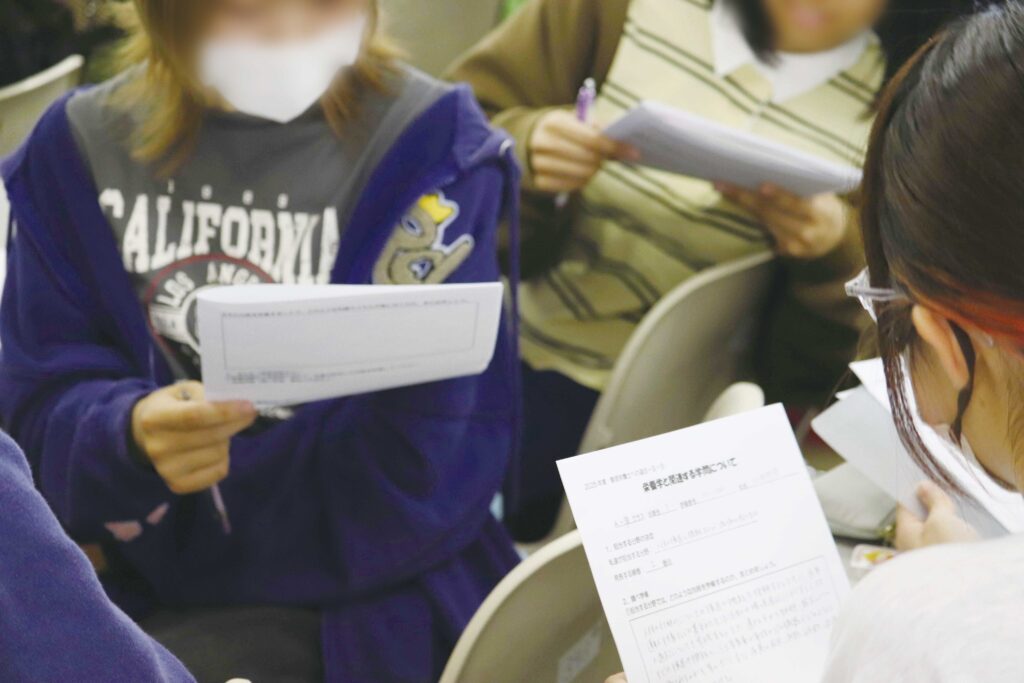

実験の様子は、学生各自で行うのではなく、

グループで「話合い」「考えて」「実行」と、結果を出すプロセスを大切にする授業形態です。

この活動は管理栄養士業務に必要な能力です。

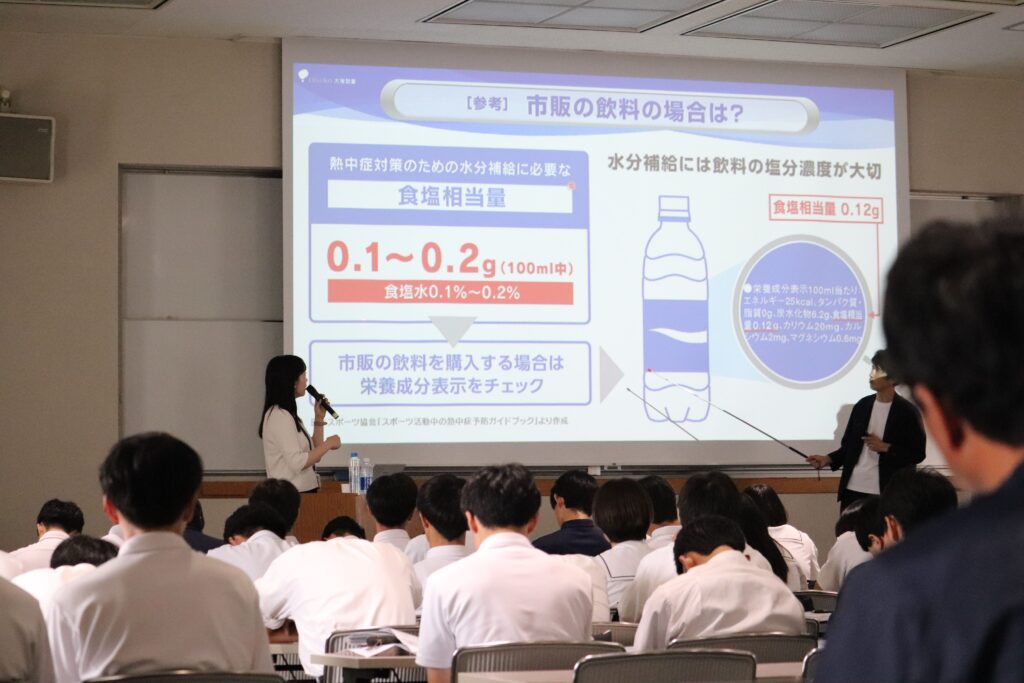

内容は、各試料(卵白、ゼラチン、牛乳、豆乳、脱脂粉乳)のタンパク質含量を調べる実験です。

①含量を求めるために試料の量がどれだけ必要なのか計算

②試験官に各試料を加える

③吸光度測定によって、タンパク質濃度を求める。※比色法。

実験結果の正しい計算と目的に合ったデータ処理を学生同士、協力し合って行っていました。