📸✨\写真から“意味”を消すってどういうこと!?/✨🎨

こんにちは!学生募集室の運営23号です🕊️

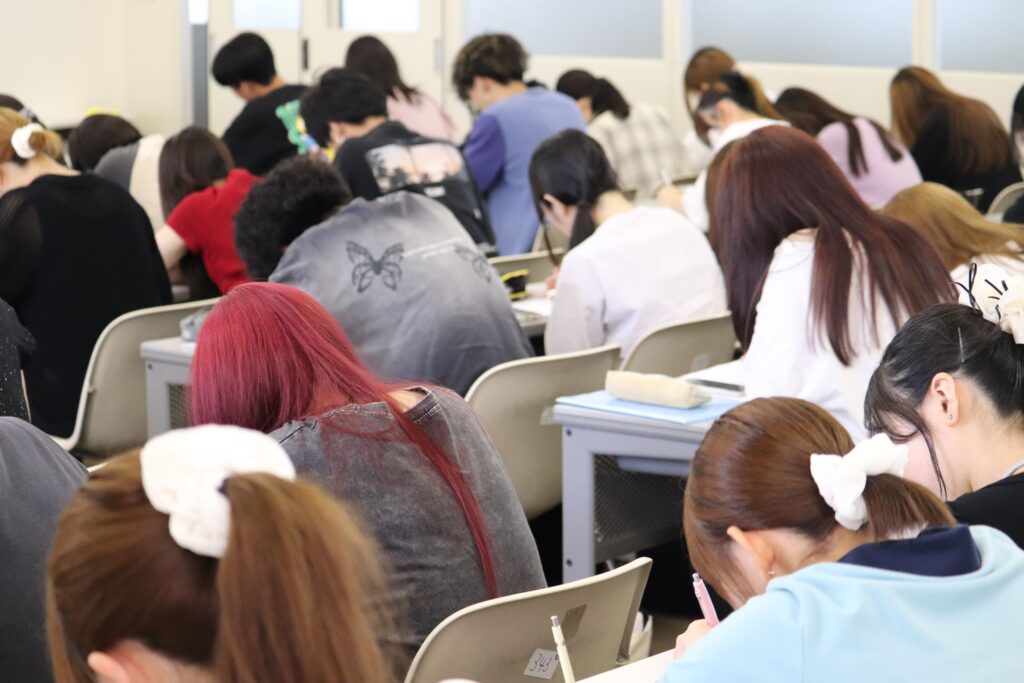

今日は,ライフスタイル学科2年生を対象に開講されている《ベーシックデザイン》第12回を取材しました!

この授業は“創造的思考”と“表現技術”を高めることを目的にした科目で,3・4限の2コマ連続で実施されています。

今回はそのうち3限(前半)の様子をお届けします📚✨

🧑🏫 先生のことば「質は量に比例する」

講評の前に,先生からまず「質は量に比例する」というお話がありました。

今回の課題は“抽象写真”をテーマに,撮影した写真を2枚提出するというもの。

ですが,「2枚だけ撮って終わり」ではよい作品につながらない,と先生は指摘します。

何十枚も撮影し,失敗や試行錯誤を積み重ねて初めて“純度の高い2枚”が生まれる。

質は,量から育つ――そんなメッセージに,学生たちも姿勢を正していました。

🎨 抽象写真ってなに?

わたしたちは普段,目に映るものに意味を求めます。

四本足を見れば「イスだ」と認識し,座るイメージまで浮かぶ。

雲を見て「ハートみたい」と感じたり,壁のシミが「人の顔」に見えたりすることも。

でも今回の課題は,その逆。

被写体から“意味”を取り除き,形や質感だけをとらえる――つまり“抽象化”することがテーマです✨

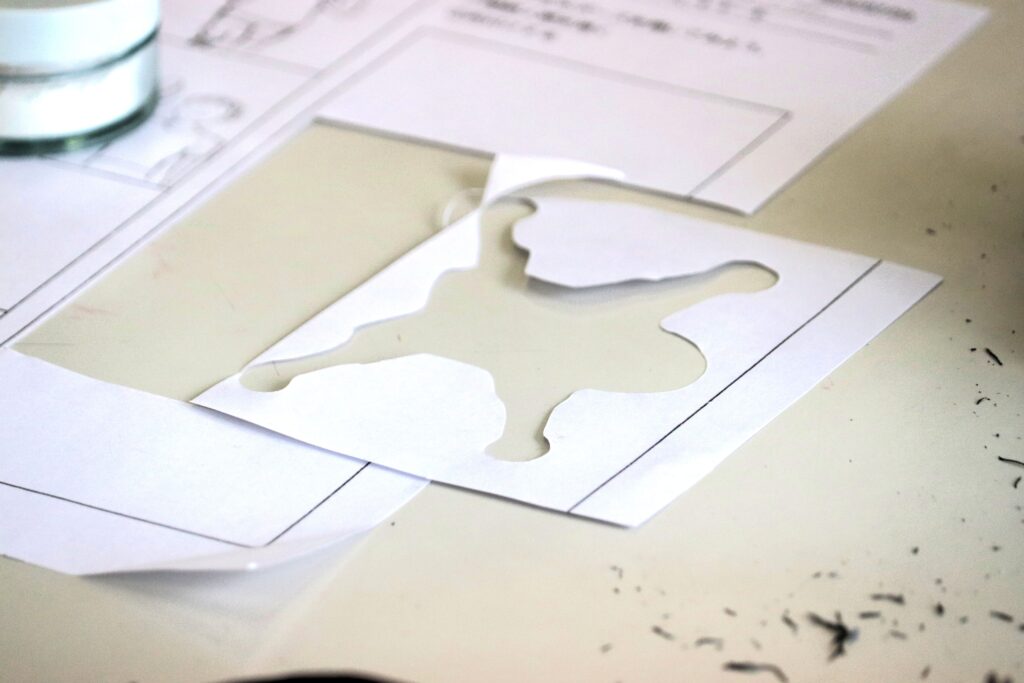

🔥❄️「熱い抽象」と「冷たい抽象」

提出は必ず2枚。そこには「熱い抽象」と「冷たい抽象」というルールがあります。

熱い抽象:曲線を多く含み,動きや感情を感じさせる表現

冷たい抽象:直線や幾何学的な構成で,静的で構造的な表現

同じ被写体でも,切り取り方や構成で印象がガラリと変わるのが面白いところです📷✨

👀 学生作品を講評!

いよいよ講評がスタート。

学生たちが撮影した写真をスクリーンに投影しながら,先生がコメントを添えていきます。

「熱い抽象」では,ペットボトルの底,シンクに残った水,PCのケーブル,アジサイの花,結露した窓など,身近な題材が思わぬ表情を見せていました。

一方の「冷たい抽象」では,ブラインドカーテン,タイル地の柱,天井のダクト,PCのキーボード,ドレッシングの包装など,直線や規則性を活かした作品が印象的でした。

🎤 先生のフィードバック

全体に対しては,「細部にこだわることで伝えたいメッセージの純度が上がる」というコメント。

逆に不要な要素が写りこむと,そちらに意味が引っ張られてしまうとも指摘されました。

また個別の作品には,

「四隅の色をそろえるとネガポジの逆転が起きて面白い」

「円柱のタイルは近づくとゆがみ,遠ざかると真っすぐになる。この特徴を活かしてみて」

など,具体的で前向きなアドバイスが次々と飛び出しました。

✏️ 運営23号の気づきコラム

冒頭の「質は量に比例する」という言葉は,わたし自身も耳が痛いものでした。

より良いものを作ろうとすると,つい慎重になり,数を減らしてしまうことがあります。

でもその結果,挑戦や失敗の経験が乏しくなり,成長の足場すら失ってしまうことも…。

完璧を目指すよりも,まずは60点でもいいから量をこなす。

そこから次第に精度を上げていくことが,最高の一作につながる――。

学生さんの抽象写真を見ながら,自分の仕事にも通じる大切な学びを感じました🌱✨

📸まとめ

「意味を外して形や質感だけをとらえる」という課題は,学生にとって新鮮な挑戦。

ペットボトルやブラインドなど日常の断片が,“抽象”を通じてアートに変わる瞬間に立ち会えました。

素敵な作品を見せてくださった皆さん,ありがとうございました!

🕊️学科の詳しい情報はこちらから👇

🔗ライフスタイル学科

📝ほかの【学泉の学びレポート】もあわせてチェック!

🔗記事一覧はこちら