📘✨\栄養教諭って,どんな仕事をしているの?/✨🍱

こんにちは!学生募集室の運営23号です🕊️

今日は,管理栄養学科1年生を対象に開講されている《管理栄養士への道》第12回を取材しました🎤

この授業は,管理栄養士を目指す学生たちが,幅広い職域と学びのプロセスを理解するために設けられている科目です。

今回は,3回連続で行われる卒業生講話の2回目。

学校で栄養教諭として活躍されている卒業生の先生にお話を伺いました✨

👩🏫 自己紹介と学生のアイスブレイク

先生は当初,病院勤務を志望していましたが,実習を経て「学校で働くことの魅力」に惹かれ,栄養教諭の道を選んだそうです。

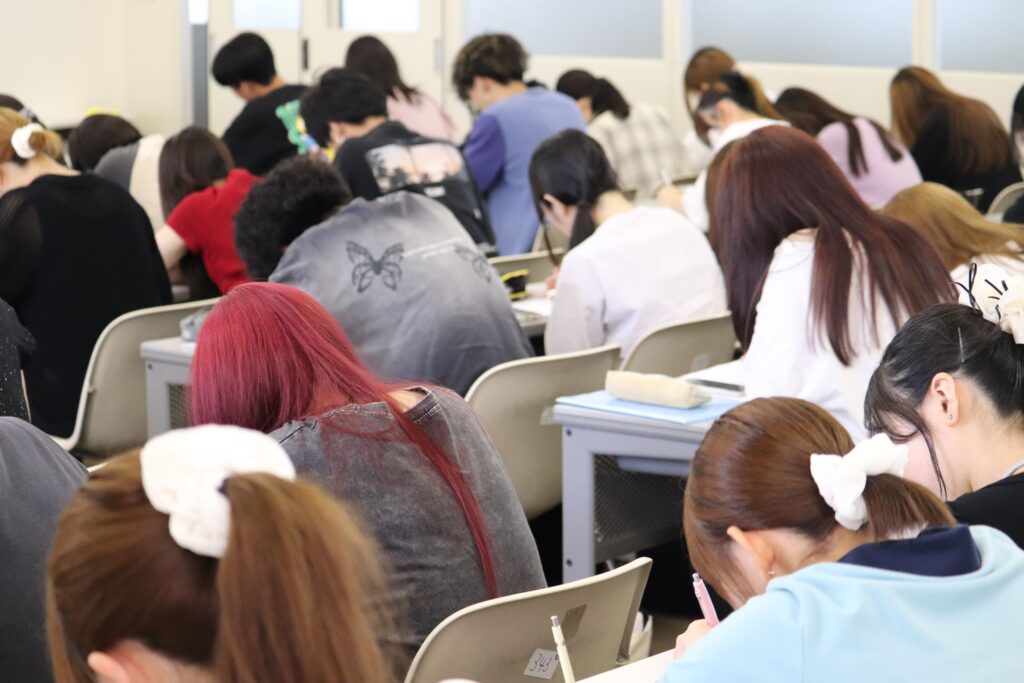

その流れで,受講している学生たちにも自己紹介を促し,6人1グループで「名前・最近あったこと・大学4年間でやりたいこと」を90秒ずつ発表する時間が設けられました。

学生に参加してもらう仕組みを自然に取り入れるあたり,まさに“学校現場ならでは”の工夫だと感じました🌱✨

会場の空気も和み,講話への期待感が高まります。

🍴 栄養教諭のお仕事って?

授業はまず,クイズ形式で「やること・やらないこと」「働く場所」を出題しながら進行。ゲーム感覚で学べる工夫に,学生たちから笑い声が上がっていました😊

🥗 献立作成

献立を立てるときに必要なのは,栄養バランスだけではありません。

価格や調理方法,食品数などの条件を押さえながら,「旬」や「嗜好」「季節感」をどう取り入れるかが大切なんです✨

例えば夏なら,アジやとうもろこし,えだまめが登場🌽🐟

端午の節句には山菜やかしわもち,さらに岡崎では徳川家康にちなんだ“ご当地献立”が取り入れられることも💡

そしてもうひとつ欠かせないのが「学びにつながる給食」。

理科や社会,家庭科などで学んだ知識を実際の食体験に結びつけることで,子どもたちの学びはぐっと深まっていくのだと先生は語っていました📚✨

📚 現職研修

次に紹介されたのは,地域の栄養教諭が集まって取り組む「現職研修」。

授業の工夫やワークを共有したり,アレルギー対応やいじめ防止の研修を行ったりと,日々の学びをアップデートする場になっています。

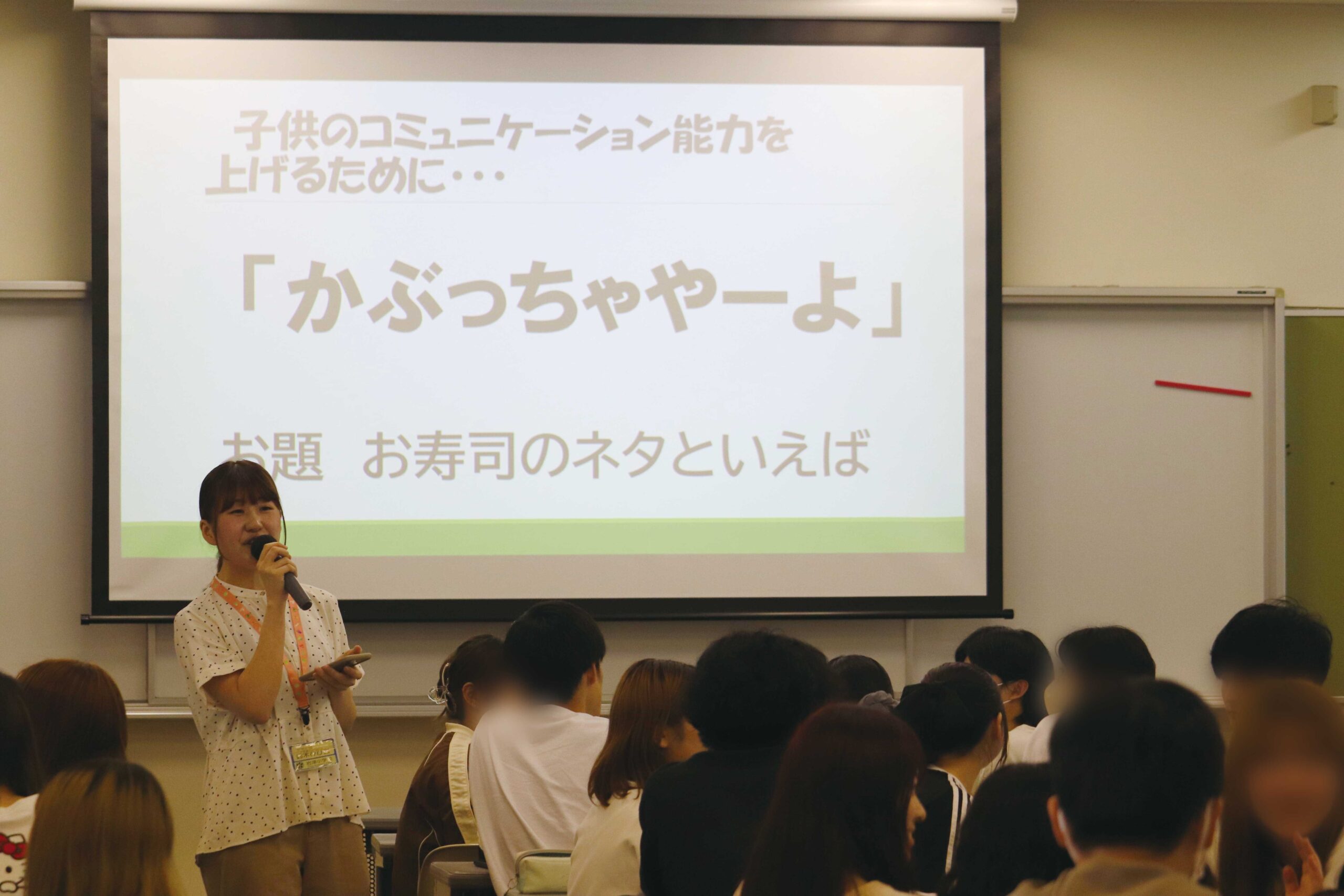

この日,学生たちも実際に体験したのが「かぶっちゃやーよ」というゲーム。

お題は「お寿司のネタといえば?」🍣

各グループが答えを出し合い,見事に一度もかぶらずに全グループがクリア!

教室は笑顔と拍手に包まれました🎉

🌟 やりがいと大切にしていること

「自分の工夫で,給食を楽しみにしてくれる子が増えたこと」

「授業が“今学期に頑張ったこと”として子どもに発表してもらえたこと」

先生は,子どもたちの変化や反応が大きな喜びにつながると語っていました。

一方で,栄養教諭は複数の学校を担当する場合もあり,仕事が理解されにくいことや保護者への説明が難しいこともあるそうです。

「つらいときは一人で抱え込まず,誰かに頼ってほしい」――そんな温かいメッセージが印象的でした。

💬 質疑応答

学生からも次々と質問が寄せられました。

「子どもとの接し方は?」「献立の工夫はどうしているの?」「お米が高騰しているけれどどう対応しているの?」など,現場ならではのリアルなやりとりが展開。

先生は「聞くことが大切」「地域で情報を交換」「パンを少し増やす工夫もある」と,具体的に答えてくださいました。

「学生時代にやっておいてよかったことは?」という問いには「やっぱり勉強。そしてコミュニケーション」と,力強い言葉が返ってきました✨

📓まとめ

子どもたちに安全で楽しい給食を届けるだけでなく,授業や学校生活の一部として“食育”を支える栄養教諭。

今日の講話は,管理栄養士を目指す学生たちにとって,自分の未来をより具体的に思い描くきっかけとなったはずです。

質問も絶えず,教室は熱気であふれていました。卒業生の先生,本当にありがとうございました!

🕊️学科の詳しい情報はこちらから👇

🔗管理栄養学科

📝ほかの【学泉の学びレポート】もあわせてチェック!

🔗記事一覧はこちら