学泉の学びレポート 短大編 #09|黙って聴くだけじゃない!――“傾聴力”の真髄を探る

📚✨\“聴く”を体験で学ぶ!――傾聴力とコミュニケーションの基礎/✨📚

こんにちは!学生募集室の運営23号です🕊️

今日も,愛知学泉大学・愛知学泉短期大学で行われている授業の様子をお届けします!

今回取材したのは,愛知学泉短期大学 食物栄養学科の《無限の可能性開発講座Ⅰ》第5回講義です📖

テーマは「傾聴力」。

聞くだけじゃない,“伝わるように聴く”力を,ペアワークやグループ活動を通して体験的に学ぶ回でした!

🧠ウォーミングアップは「人物当てクイズ」!

まずは,恒例のウォーミングアップからスタート♪

今回は,2人1組で挑戦する「人物当てクイズ」!

1人がプロジェクターに映し出された人物を見て,

もう1人が「芸能人?」「大学関係の人?」「メガネかけてる?」などの質問を繰り返しながら正体を当てていきます👀🎤

大学の先生から有名人まで登場し,

どのペアも質問の工夫を凝らして見事に正解を連発✨

楽しみながら,相手の話を“引き出す”感覚をつかむ時間でした😊

👂テーマは「傾聴力」――聴く力って何だろう?

本題となる講義のテーマは「傾聴力」。

人と関わるすべての場面で求められるこの力を,実際のコミュニケーション体験を通して学びます。

🗣️ペアワークで“聴く”を体験!

ここでは,ふたたび2人1組に。

「今までで一番楽しかったこと」「大好きな○○の話」「やってみたいこと」

この3つのテーマから2つを選んで,1人が話し,もう1人が“聴く”役に。

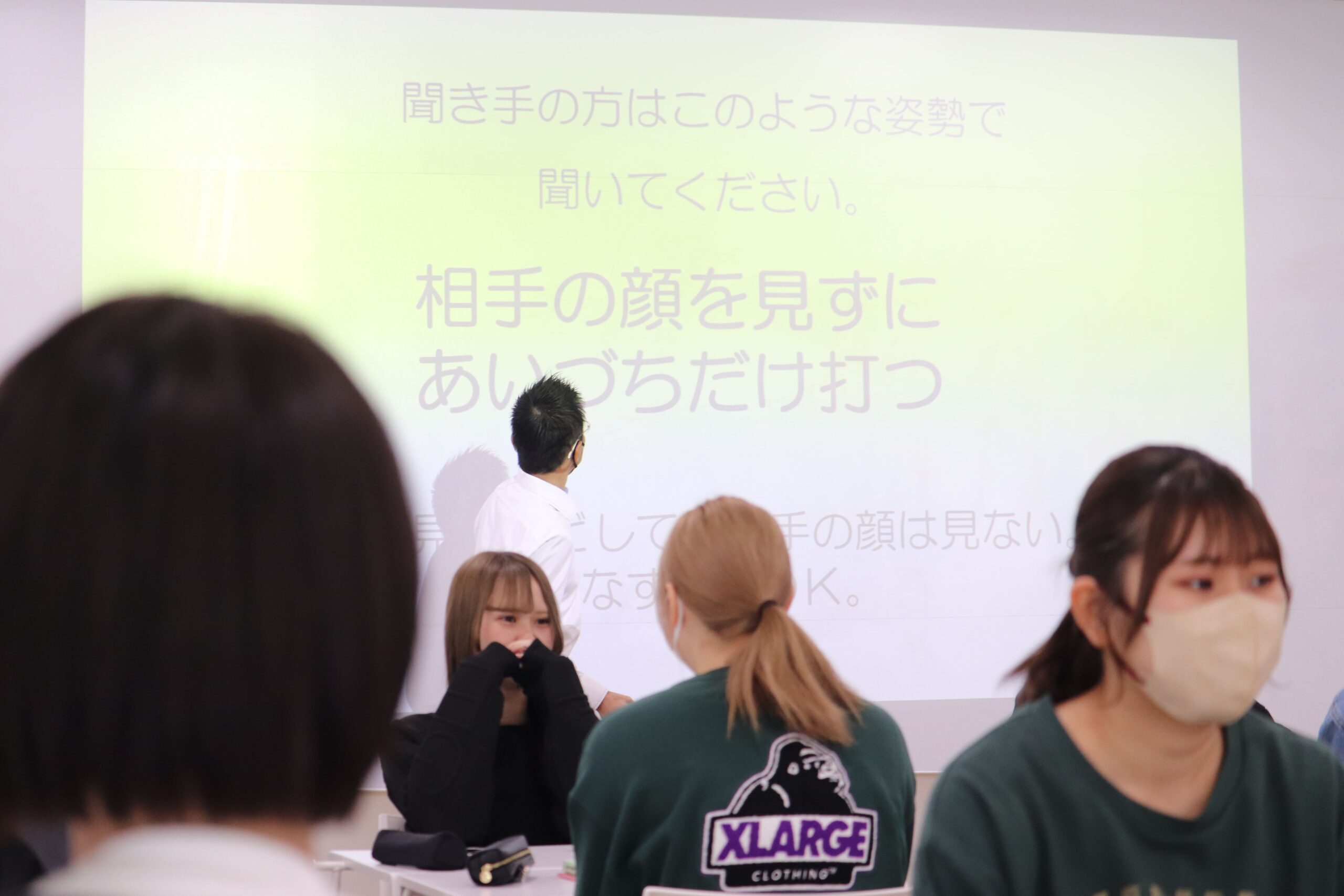

ここでのポイントは,プロジェクターに映る「聴く態度」の指示に従うこと!

・目を見ない

・無反応

・目を見る

・うなずく

など,態度が違うと,会話のしやすさも大きく変わることがわかります。

「話しづらい…」「あっ,今は話しやすかった!」そんなリアルな声があちこちから聞こえてきました👂💭

💡傾聴力のポイントは?

先生からは,「傾聴力」に必要な2つのポイントが紹介されました:

①“聴く姿勢”を整えること

会話はキャッチボールといわれますが,実際のボールのように目には見えません。

だからこそ,表情やうなずきといった非言語の姿勢が大切なんですね。

②質問(確認)をすること

過去に学生から「傾聴って,質問しない方がいいのでは?」という声があったそう。

それに対して先生はこう語っていました:

「わからないのに質問しないことこそ,傾聴力がないということなんです」

“聴く”って,受け身だけじゃない。

相手に寄り添い,理解するための積極的な行動なんだという気づきがありました✨

🏢グループワーク「マンション住民調査」!

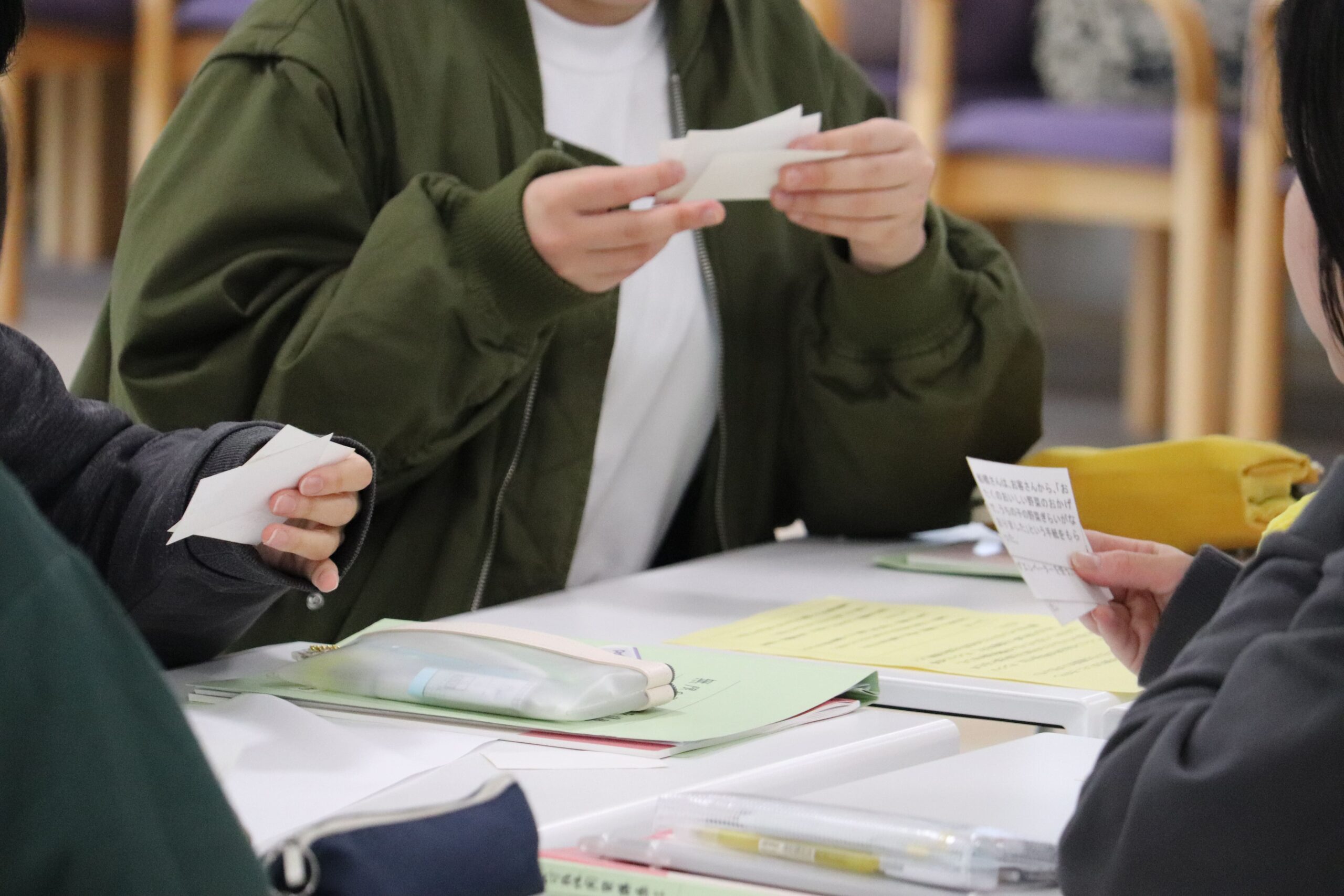

講義の後半では,5~6人のグループに分かれて行う情報共有ワークを実施。

その名も「マンション住民調査」!

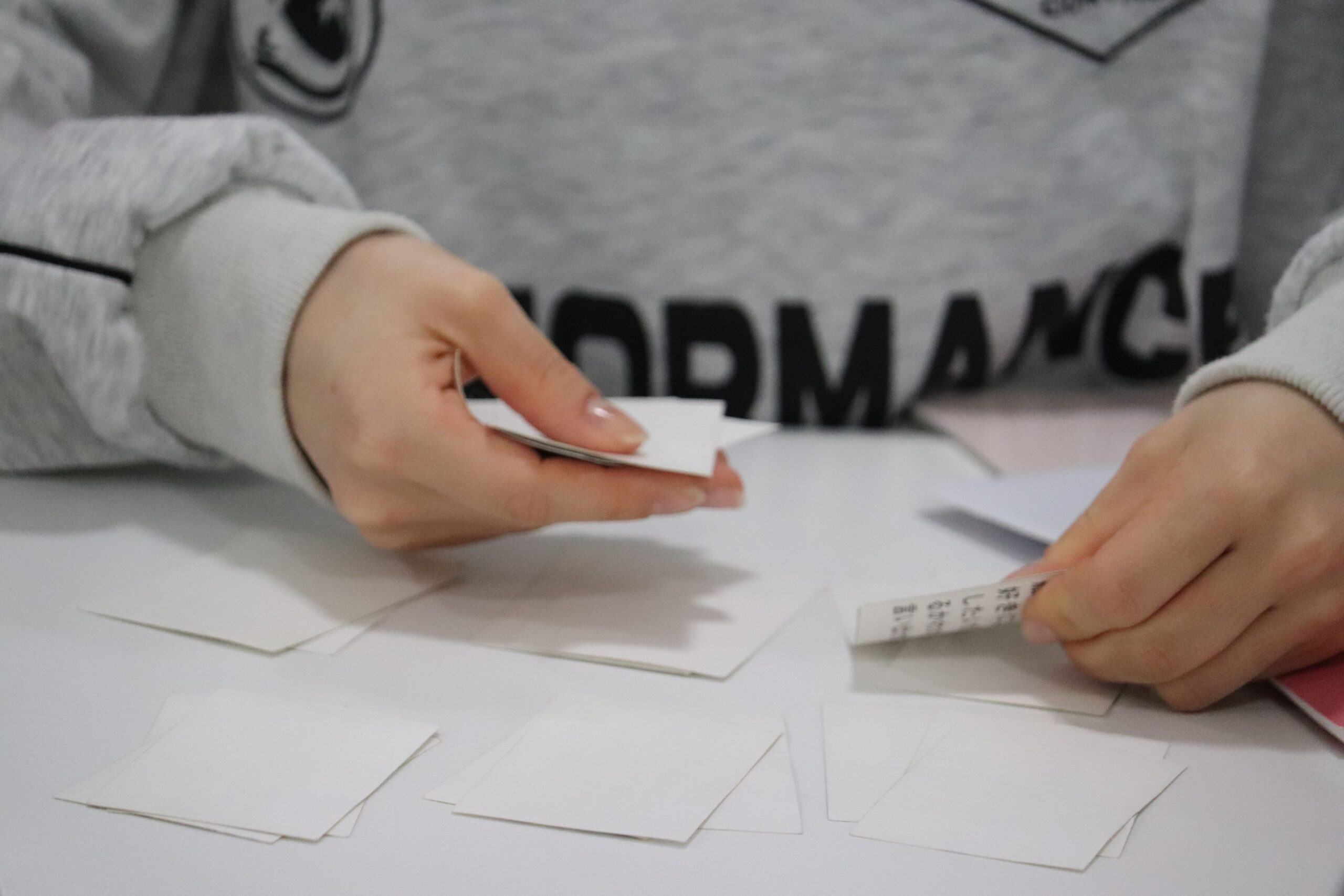

各自に配られたカードには,マンションの住人に関する情報が複数書かれています。

ただし,カードは見せず,口頭で伝えるのみ!

・情報は重要なものも,そうでないものも混ざっている

・相手に伝わるように,選んで話す

・情報を整理し,グループ内で共有する

という,高度なコミュニケーション力と整理力が求められるアクティビティでした🧩✨

学生たちは真剣に話し合いながら,住民の構成を読み解こうと奮闘していましたよ!

✍️最後は振り返りで学びを定着

講義の最後には,恒例の振り返りシートを記入✍️

「態度ってこんなに影響があるんだ」

「もっと話しやすい聴き方を意識してみたい」

そんな声がたくさん聞こえてきました😊

🌱“聴く”ことは,伝わること

今回の講義は,ただの座学ではなく,実際に“体験”することで傾聴を学ぶ時間でした。

「話を聞く」って,シンプルなようでとても奥深い。

そしてそれは,誰かの話をちゃんと受けとめるという,

思いやりのコミュニケーションでもあるんですね🌼

📢次回のレポートもどうぞお楽しみに🕊️

🕊️学科の詳しい情報はこちらから👇

🔗食物栄養学科

📝ほかの【学泉の学びレポート短大編】もあわせてチェック!

🔗記事一覧はこちら