🦊✨\ブタじゃないし,パンダはおじさんでもないよ!?/✨🐼

こんにちは!学生募集室の運営23号です🕊️

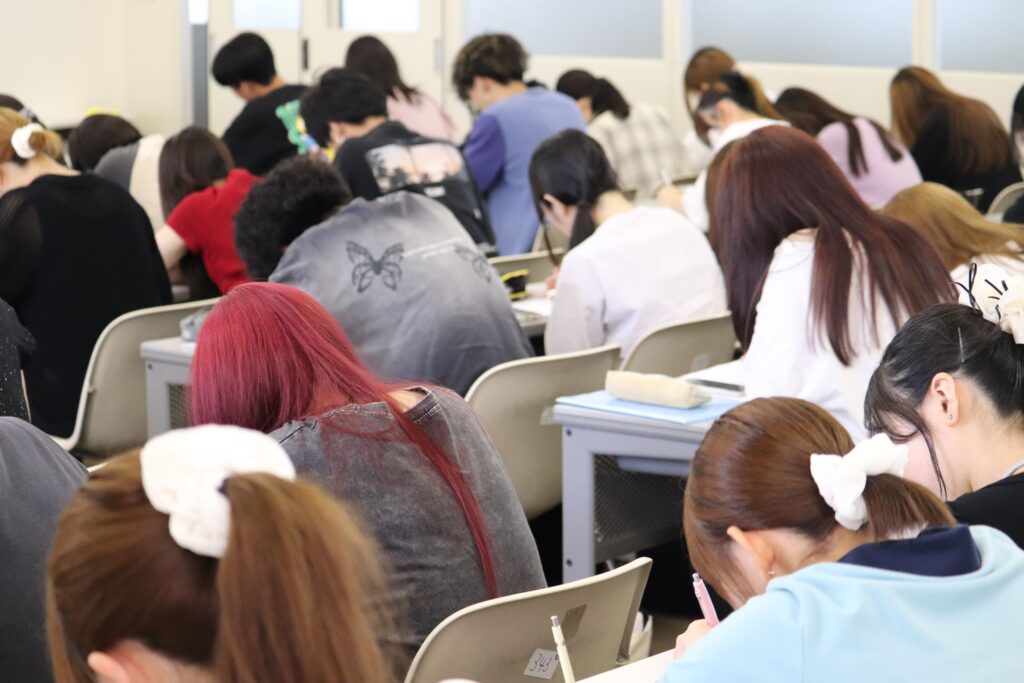

今回は,こどもの生活学科1年生の授業《学泉アカデミーA(イラストテクニック)》第11回を取材してきました🎨💫

🎨「動物を描く」って,とっても奥深い🐾

この授業は,保育士・幼稚園教諭・小学校教諭を目指す学生たちに向けて開講されている実践的な表現科目✍️

掲示物や配布物などで使えるイラストスキルを磨くとともに,子どもとの関係を深める“表現力”や“創造力”も育んでいく内容です🧸🌈

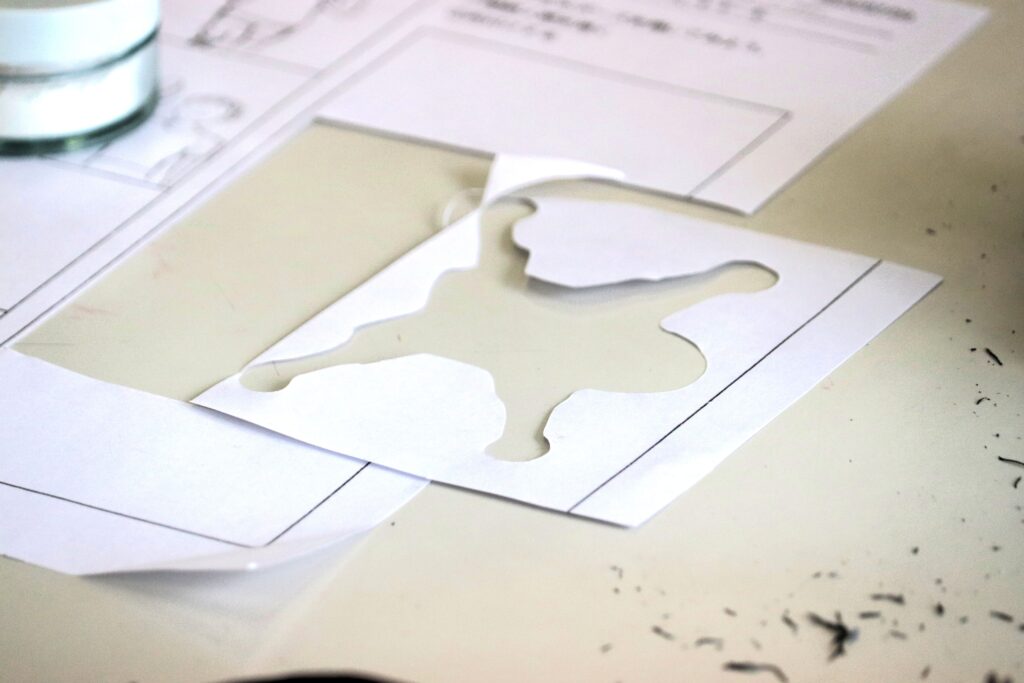

今日は,次回以降の「動物の消しゴムハンコ制作」に向けた準備として,

さまざまな動物のイラストを描いていきました✨

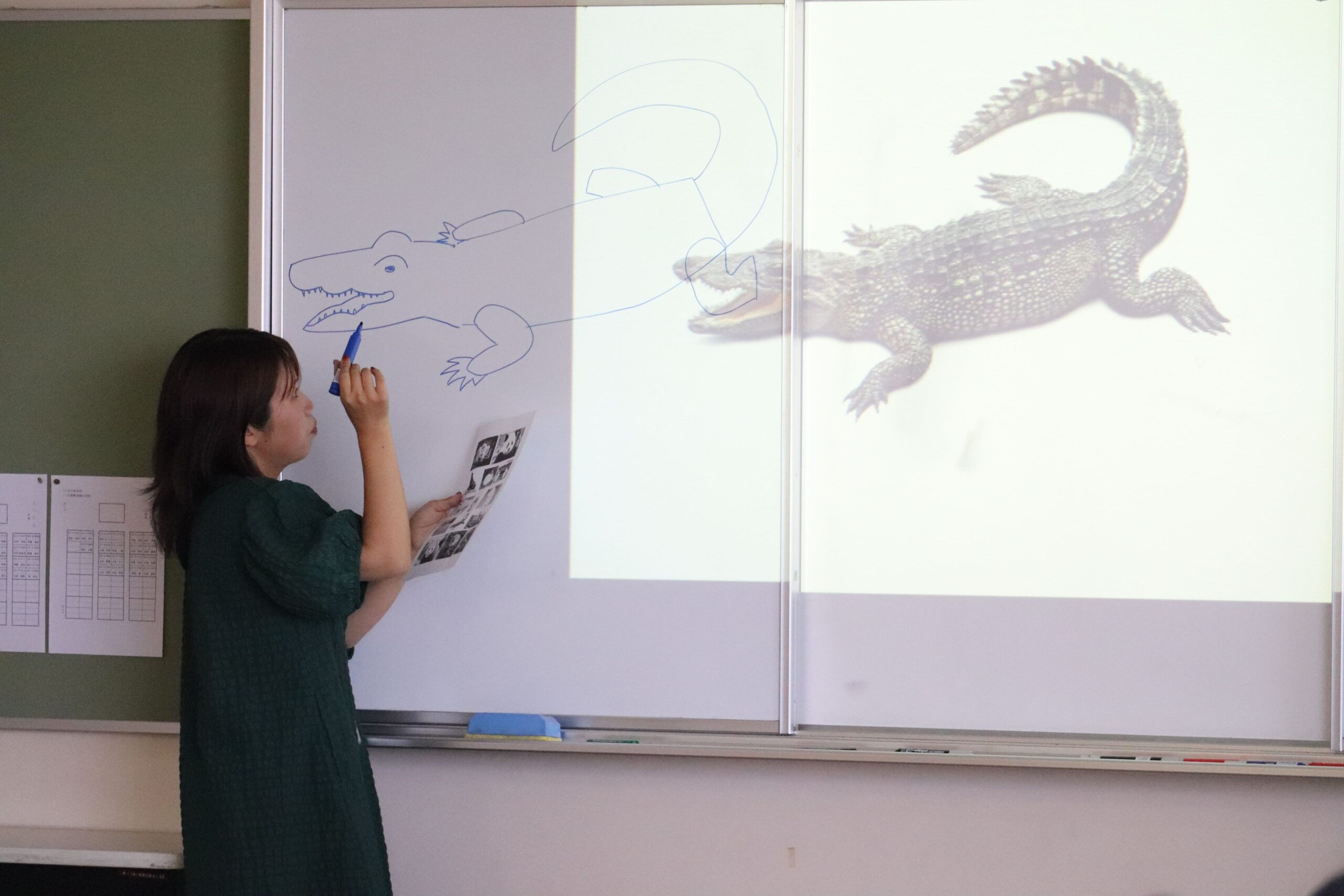

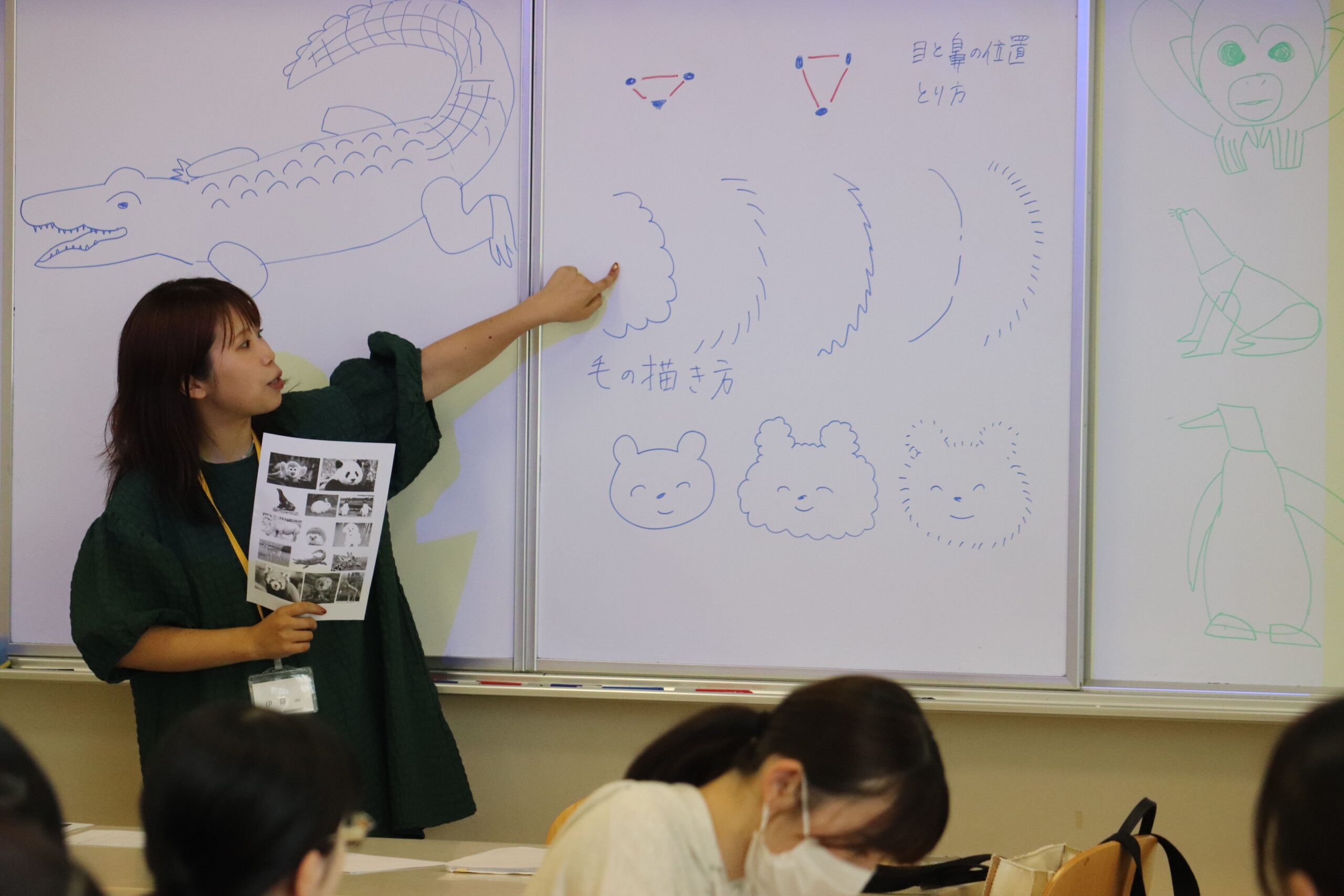

🐊描き方のステップは3つ!

どんな動物でも,描くときのフローは共通。

今回の授業でも,こんな順番で進めていきました🎓🖋️

・観察する:まずは対象をしっかり見る

・簡単な形で捉える:丸や三角,四角などに分解して考える

・質感を加える:毛の流れやウロコ,模様などで仕上げていく

最初に描いたのは,ワニ!🐊

体は長い長方形,手足やしっぽはシンプルな形で……と,段階的にパーツを追加。

最後にウロコの配置や形で“らしさ”をプラスしていきます✨

顔のパーツの位置が難しいときは,目・鼻・口を三角形で結んでバランスを確認するという工夫も紹介されました📐💡

🐈みんなちがって,みんなかわいい♥️自由制作タイム!

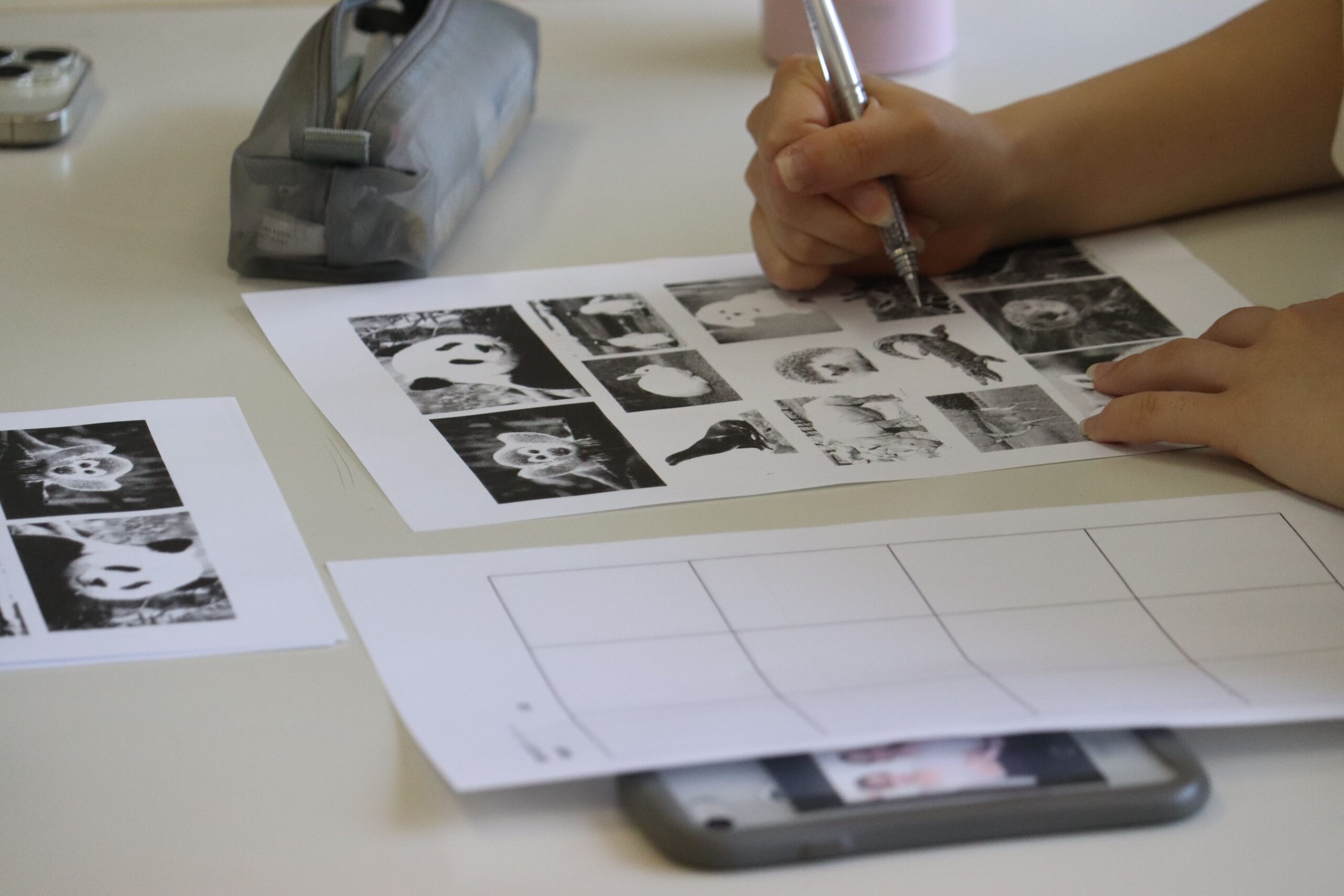

基本を押さえた後は,自由に好きな動物を描いてみよう!というチャレンジ💫

学生さんたちが選んだ動物は……

・猫,ペンギン,ヤギ,イルカ,ハムスターなどの定番から,

・シマエナガ,トラ,てんとう虫(…動物界!?)

・チベットスナギツネ,サカバンバスピスといった個性派まで🐟🦊🐞✨

教室のあちこちからは,笑い声がいっぱい🎉

・「それブタ?」→「ちゃうわ!!」🐷💥

・「かわいい顔にならない~」🥺

・「パンダがおじさんになっちゃった…!」🐼

・「なんか人間みたいになっちゃった!」😆

などなど,表現の難しさと面白さに向き合う様子が印象的でした💕

🖼️「ヘタウマ」も魅力のひとつ✨

今回の授業では,先生から「ヘタウマ」という表現ジャンルについての紹介もありました🎤

✔️ そっくりに描くことだけが正解じゃない

✔️ 特徴を活かして“それっぽく”見せる力も大切

✔️ 大事なのは「その動物らしさ」をどう引き出すか🐾

ヘタウマは“ただ下手”なのではなく,意図的にデフォルメしながらも,対象の魅力や印象をしっかり表現する力のことなんですね🎨💕

✨運営23号の気づきコラム📓💭

前回の「似顔絵」と比べて,動物のイラストって,

描く側にとってちょっと気がラクだったり,イメージしやすかったりするな…と思いました🐱

人の顔を描くときには,どうしても「似てるかどうか」に気が向いて,

少し恥ずかしさや後ろめたさも生まれるけれど,

動物って,もともとイラストやグッズで“デフォルメされた姿”を見る機会が多いですよね。

つまりわたしたちは,動物を「個体差」で見るのではなく,

「猫とはこういう顔」「トラはこういう形」といった“カテゴリ”として記憶しているのかも。

だからこそ,イラストにしたときに

造形・色・質感だけが純粋に残って,

より“アイコン的”な存在として表現できるのかもしれないな,と感じました💡💕

消しゴムハンコ,どんな仕上がりになるか,今から楽しみです…!✨

🕊️学科の詳しい情報はこちらから👇

🔗こどもの生活学科

📝ほかの【学泉の学びレポート】もあわせてチェック!

🔗記事一覧はこちら