キャンパスブログ

小学校教諭や保育者を養成するこどもの生活専攻(2020年4月よりこどもの生活学科へ改組)の授業を紹介します。

体育科教育法(塙 佐敏 教授)

この授業では、学生たちが「運動」について指導を学びます。

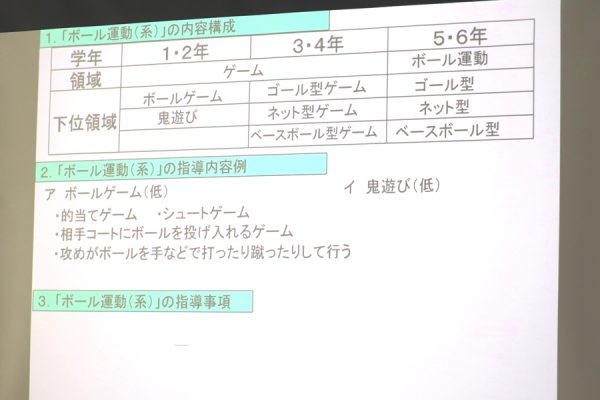

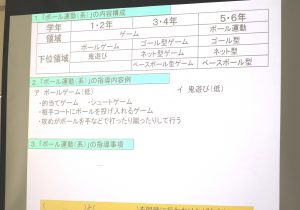

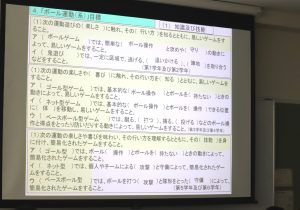

取材した日のテーマは「ボール運動」について考える内容でした。

「ボールを使う」「相手がいる」「みんなが楽しむ」という条件で

小さな子ども(幼稚園や保育園を想定)や低学年ではどんな遊びができるのか?

サッカーやドッジボールなど競技に限定せずにできる遊びを学生たちは話し合いました。

「広い場所の真ん中にネットを張って、右のコートと左のコートに玉入れの玉を同数入れておく」

「笛が鳴ったら相手のコートに玉を投げる。最後の笛が鳴るときにどちらのコートの玉が少ないかで勝敗が決まる。」

「子どもたちは自分のコートにきた玉をなるべく早く相手のコートに投げ返す」

「では、学年が3年生なら?5年生なら?」

など、学年に応じたゲームを考えていました。

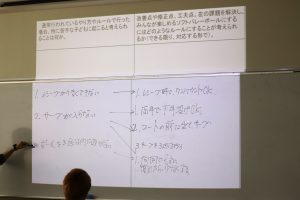

また、ソフトバレーボールを例に

Q.通常のルールで行った場合、特に運動が苦手な子どもに起こることは何か?

学生たちからは、

「サーブがうまく入らない」

「相手コートにボールを3回で返せない」 などが起きると予測。

Q.それを解決するためには、どのような方策が考えられるか?

「サーブは両手で下から投げてもOK」

「サーブはコートの中からしてもOK」

「サーブは3回くらい行ってもOK」

「相手コートには何回で返してもOK」

など、その時に応じたローカルルールを設け、子どもたちへの指導法を工夫することを考えていました。

運動、スポーツを「考える」視点で学ぶ授業でした。