🎨✨\「触感」を「色」で表現するって,どういうこと?/✨🎨

こんにちは!学生募集室の運営23号です🕊️

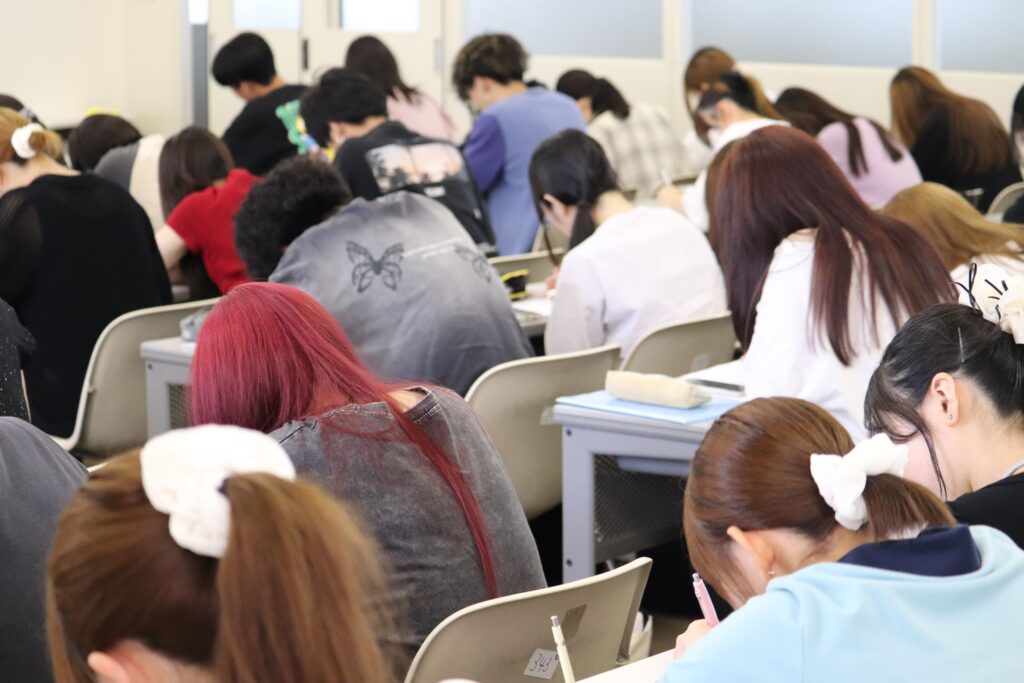

今日は,ライフスタイル学科2年生を対象に開講されている《ベーシックデザイン》第10回に,飛び込みでおじゃまさせていただきました🎨📸

突然の取材にもかかわらず,快くご協力くださった皆さん,先生,本当にありがとうございました…!💕

🎓ベーシックデザインってどんな授業?

この授業は,ライフスタイル学科で“創造的思考”と“表現技術”を高めることを目的とした科目。

3・4限の2コマ連続で開講されており,今回はそのうち3限(前半)だけの取材となりました📚✨

授業冒頭では,先生から「神は細部に宿る」という言葉の紹介がありました。

見逃してしまいそうな“細部”にこそ,発見や美しさが宿る。

これは社会人基礎力でいうところの「課題発見力」や「創造力」とも深く関わる姿勢です🌱✨

🧠今回のテーマは「テクスチャーの研究」!

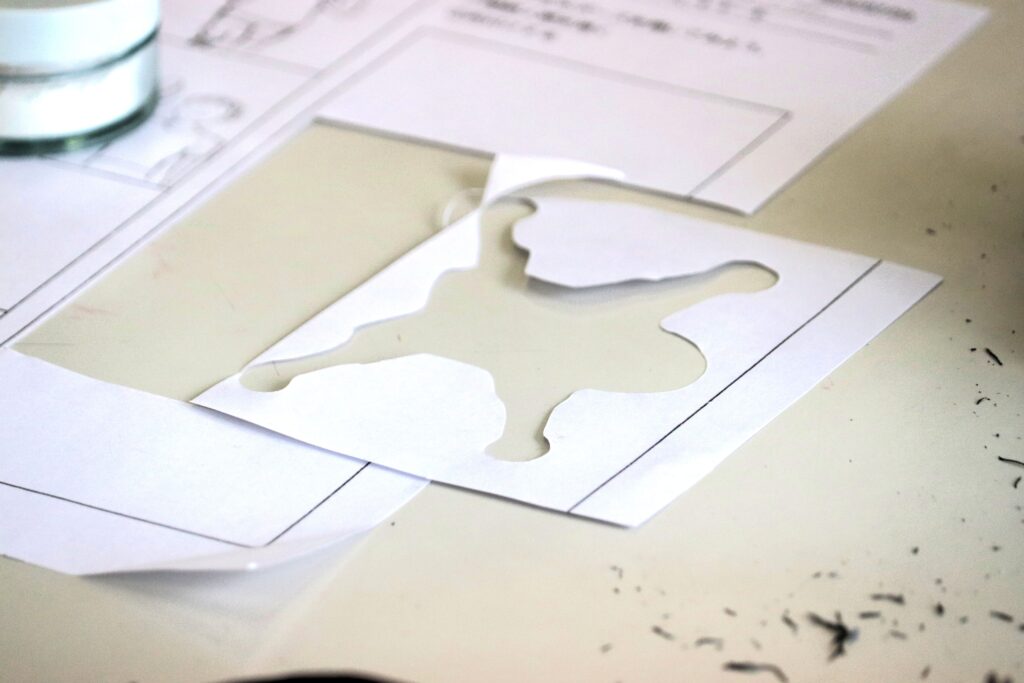

今日の課題は,ズバリ「オノマトペのイメージ」をデザインで表現するというもの👀🎨

言葉で表される“触覚のニュアンス”を,色と構成で可視化していく――まさに“感覚”を扱う課題です💡

✏️STEP1:オノマトペを選ぼう!

授業では,まず“オノマトペの4象限マトリクス”が紹介されました👇

・第一象限:柔らかい

・第二象限:粗い

・第三象限:硬い

・第四象限:滑らか

この中から“対極の関係”にあるオノマトペを2組(=4語)選びます。

例えば「かさかさ」と「もちもち」など,触感的に真逆の語感を選ぶのがポイント!

🎨配色は自由ですが,あくまでオノマトペの“質感”に対応する色を選ぶよう意識してね!

白と黒は基本NG🆖

色数は今後追加してOKとのこと。四色問題(どんな面でも四色あれば塗り分け可能)の話も出てきて,奥が深い…!

🎨STEP2:イメージを“構成”していく

続いて,選んだオノマトペの“色”を活かして構成を考えます✍️🖌️

・画面構成にルールはなし

・ただし「ふかふか=ふとん」などの“安直な連想”は避ける

・2つの画面(対となるオノマトペ)をどのように関係づけるかをよく考える

エスキース(構成の下書き)は複数案描くのが推奨されていて,

作業環境の整備(机の上にカバンは置かない)も重要とのこと📐✨

🖍️作業スタート!あちこちから聞こえる“感覚の対話”🗣️🎨

作業が始まると,学生さんたちの集中スイッチがON💡

それぞれのペースで制作が進んでいきます✨

「“もちもち”は三色団子かな(笑)」🍡

「“べとべと”って紫って感じしない?」「ポケモンのせいじゃない?」🟣

「“ぶつぶつ”って聞くと,ニキビとか毛穴が浮かぶよね…」😳

「“ごわごわ”は……あっ,髪が傷んだときのやつ!」💇♀️💥

言葉・感覚・記憶・色がリンクするこのやりとり,すごく面白い…!

“視覚化”って,こんなに感覚と思考が入り混じる作業なんだと実感✨

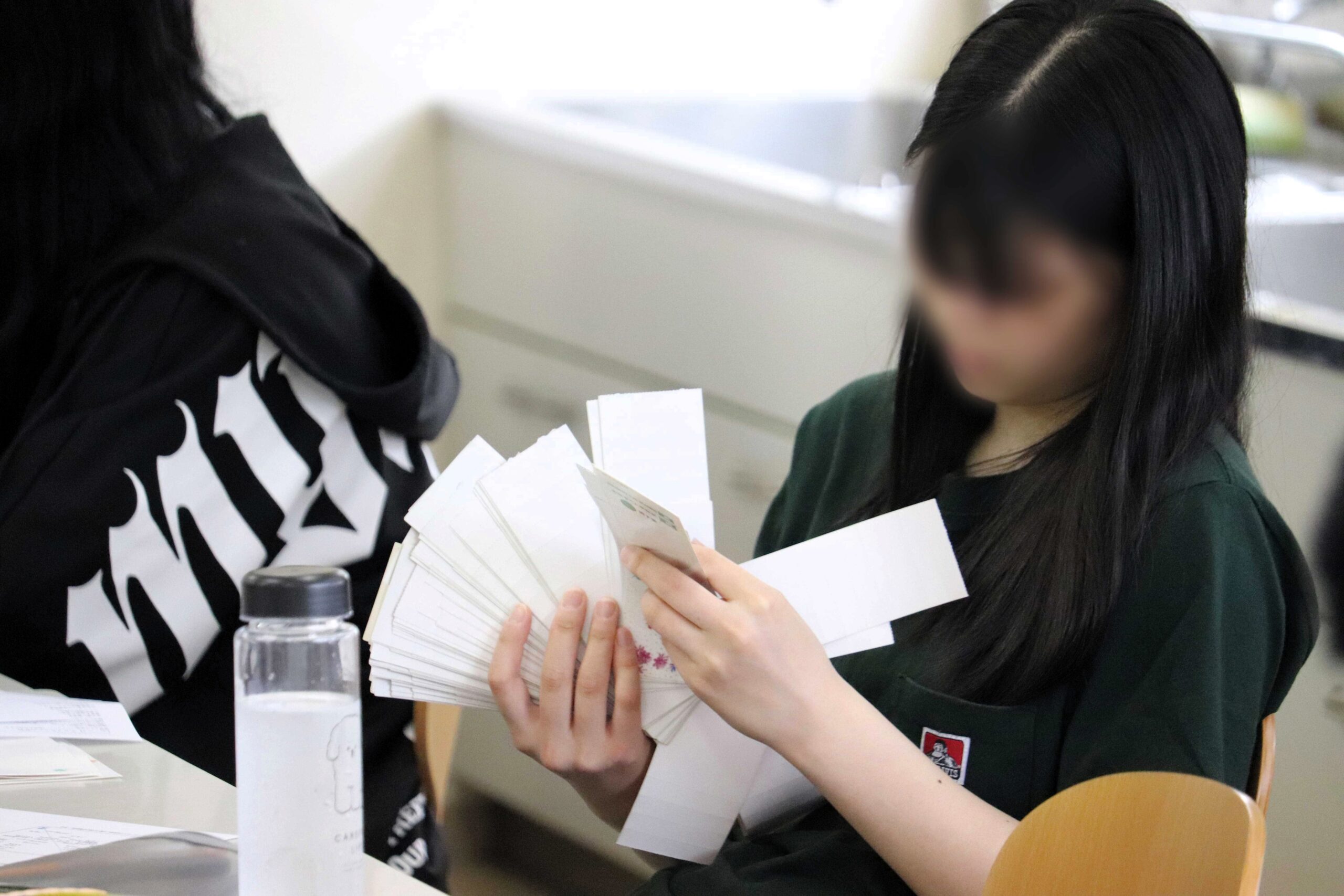

🎨先輩の作品紹介でイメージを膨らませる

授業中には,先生が過去の学生作品を紹介するシーンもありました📄💫

かさかさ × もちもち

かさかさ × ねばねば

かさかさ × べとべと

かさかさ × ぐにゃぐにゃ

実は,以前は課題で使うオノマトペが指定されていたそうで,そのときの例がこちら。

“かさかさ”率の高さに思わず「偏ってる!?」と言いたくなるかもしれませんが(笑),

この組み合わせだからこそ生まれる構成の対比のわかりやすさがあるんですね💡✨

📸取材はここまで!でも,この先の展開が楽しみ…!

今回はスケジュールの都合で1コマ目のみの取材となりましたが,

次のコマでは,配色や構成をさらに練り上げて,実制作に向けた準備が進められる予定です🎨💪

「触覚を色と形で表現する」というユニークな課題,

これからどんな作品が生まれていくのか,とっても楽しみです…!

🕊️学科の詳しい情報はこちらから👇

🔗ライフスタイル学科

📝ほかの【学泉の学びレポート】もあわせてチェック!

🔗記事一覧はこちら